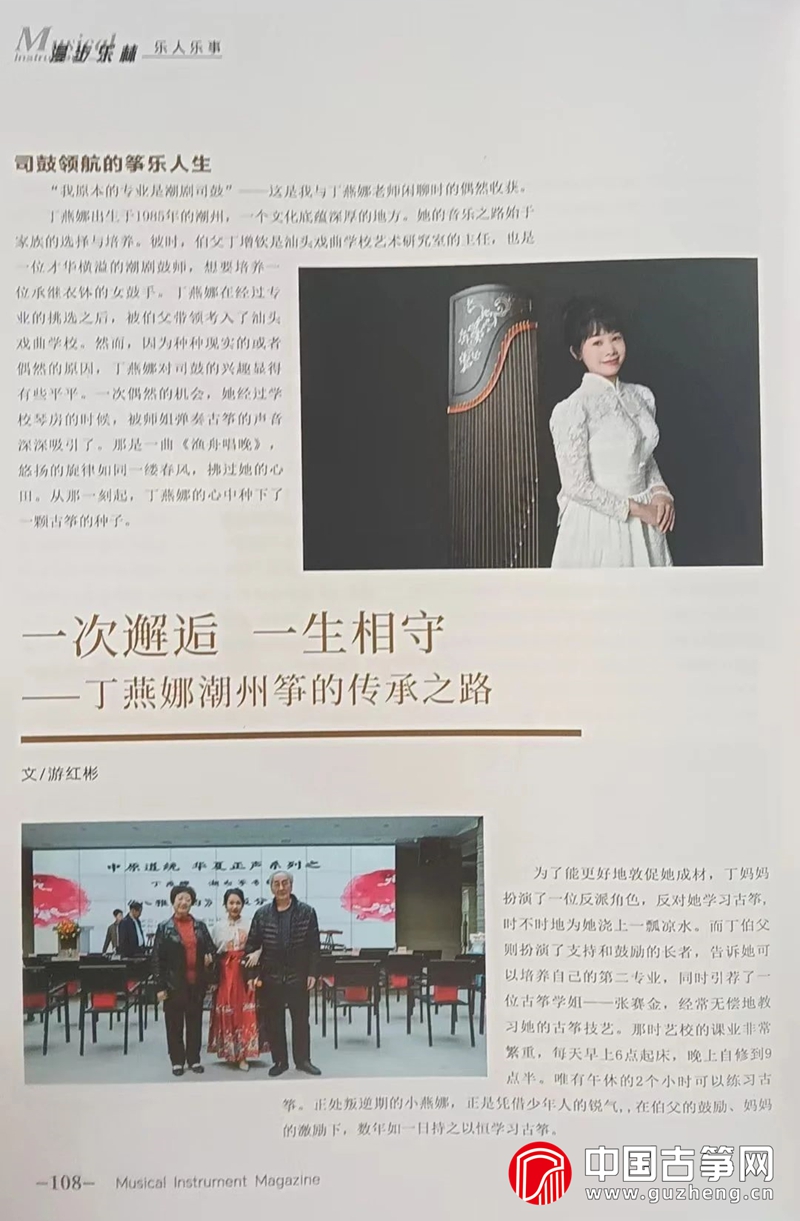

司鼓领航的筝乐人生

“我原本的专业是潮剧司鼓”——这是我与老师闲聊时的偶然收获。

丁燕娜出生于1985年的潮州,一个文化底蕴深厚的地方。她的音乐之路始于家族的选择与培养。彼时,伯父丁增钦是汕头戏曲学校艺术研究室的主任,也是一位才华横溢的潮剧鼓师,想要培养一位承继衣钵的女鼓手。丁燕娜在经过专业的挑选之后,被伯父带领考入了汕头戏曲学校。

然而,因为种种现实的或者偶然的原因,丁燕娜对司鼓的兴趣显得有些平平。一次偶然的机会,她经过学校琴房的时候,被师姐弹奏古筝的声音深深吸引了。那是一曲《渔舟唱晚》,悠扬的旋律如同一缕春风,拂过她的心田。从那一刻起,丁燕娜的心中种下了一颗古筝的种子。

为了能更好地敦促她成材,丁妈妈扮演了一位反派角色,反对她学习古筝,时不时地为她浇上一瓢凉水。而丁伯父则扮演了支持和鼓励的长者,告诉她可以培养自己的第二专业,同时引荐了一位古筝学姐——张赛金,经常无偿地教习她的古筝技艺。

那时艺校的课业非常繁重,每天早上6点起床,晚上自修到9点半。唯有午休的2个小时可以练习古筝。正处叛逆期的小燕娜,正是凭借少年人的锐气,在伯父的鼓励、妈妈的激励下,数年如一日持之以恒学习古筝。

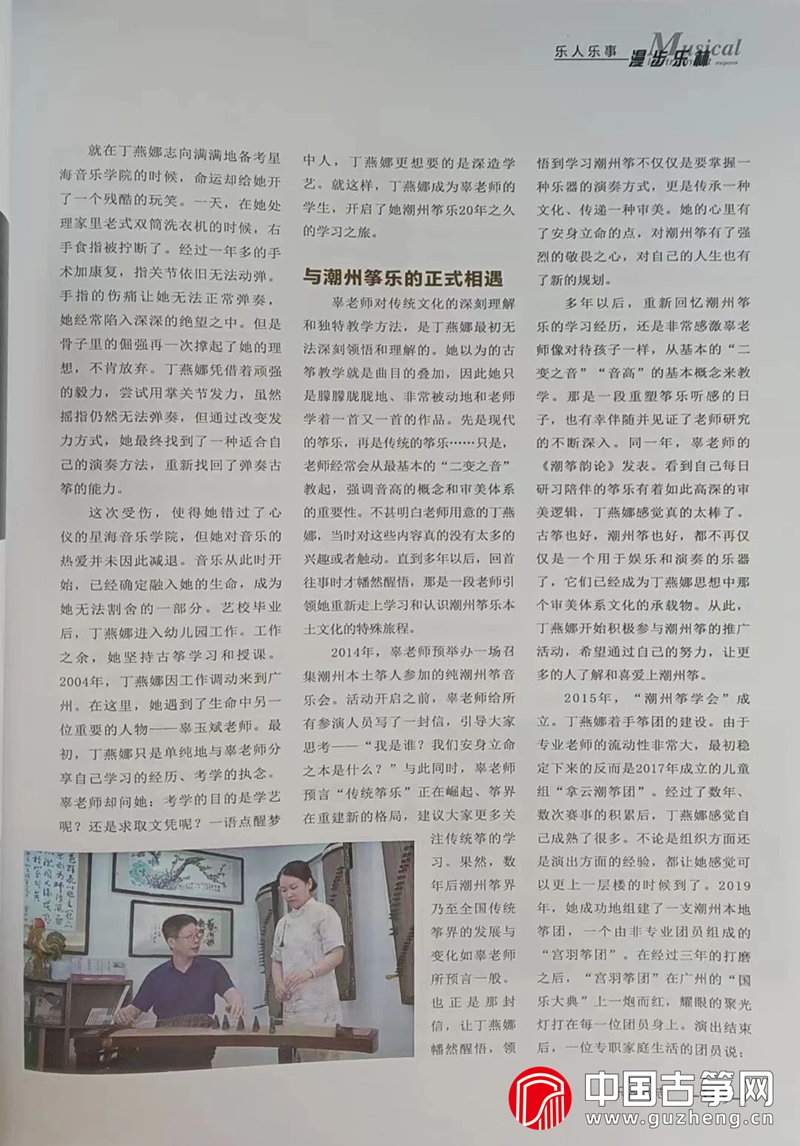

就在丁燕娜志向满满地备考星海音乐学院的时候,命运却给她开了一个残酷的玩笑。

一天,在她处理家里老式双筒洗衣机的时候,右手食指被拧断了。经过一年多的手术加康复,指关节依旧无法动弹。手指的伤痛让她无法正常弹奏,她经常陷入深深的绝望之中。但是骨子里的倔强再一次撑起了她的理想,不肯放弃。丁燕娜凭借着顽强的毅力,尝试用掌关节发力,虽然摇指仍然无法弹奏,但通过改变发力方式,她最终找到了一种适合自己的演奏方法,重新找回了弹奏古筝的能力。

这次受伤,使得她错过了心仪的星海音乐学院,但她对音乐的热爱并未因此减退。音乐从此时开始,已经确定融入她的生命,成为她无法割舍的一部分。艺校毕业后,丁燕娜进入幼儿园工作。工作之余,她坚持古筝学习和授课。2004年,丁燕娜因工作调动来到广州。在这里,她遇到了生命中另一位重要的人物——辜玉斌老师。

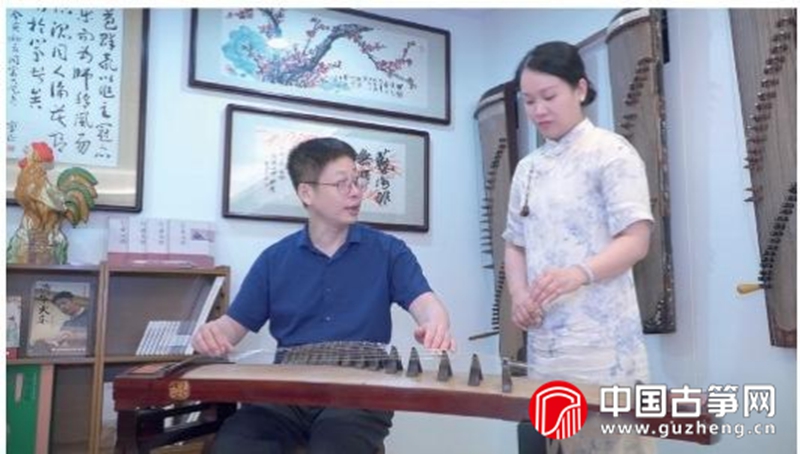

最初,丁燕娜只是单纯地与辜老师分享自己学习的经历、考学的执念。 辜老师却问她:考学的目的是学艺呢?还是求取文凭呢?一语点醒梦中人,丁燕娜更想要的是深造学艺。就这样,丁燕娜成为辜老师的学生,开启了她潮州筝乐20年之久的学习之旅。

与潮州筝乐的正式相遇

辜老师对传统文化的深刻理解和独特教学方法,是丁燕娜最初无法深刻领悟和理解的。她以为的古筝教学就是曲目的叠加,因此她只是朦朦胧胧地、非常被动地和老师学着一首又一首的作品。先是现代的筝乐,再是传统的筝乐……只是, 老师经常会从最基本的“二变之音” 教起,强调音高的概念和审美体系的重要性。

不甚明白老师用意的丁燕娜,当时对这些内容真的没有太多的兴趣或者触动。直到多年以后,回首往事时才幡然醒悟,那是一段老师引领她重新走上学习和认识潮州筝乐本土文化的特殊旅程。

2014年,辜老师预举办一场召集潮州本土筝人参加的纯潮州筝音乐会。活动开启之前,辜老师给所有参演人员写了一封信,引导大家思考—— “我是谁?我们安身立命之本是什么?”与此同时,辜老师预言“传统筝乐”正在崛起、筝界在重建新的格局,建议大家更多关注传统筝的学习。

果然,数年后潮州筝界乃至全国传统筝界的发展与变化如辜老师所预言一般。也正是那封信,让丁燕娜幡然醒悟,领悟到学习潮州筝不仅仅是要掌握一种乐器的演奏方式,更是传承一种文化、传递一种审美。她的心里有了安身立命的点,对潮州筝有了强烈的敬畏之心,对自己的人生也有了新的规划。

多年以后,重新回忆潮州筝乐的学习经历,还是非常感激辜老师像对待孩子一样,从基本的“二变之音”“音高”的基本概念来教学。那是一段重塑筝乐听感的日子,也有幸伴随并见证了老师研究的不断深入。同一年,辜老师的 《潮筝韵论》发表。看到自己每日研习陪伴的筝乐有着如此高深的审美逻辑,丁燕娜感觉真的太棒了。

古筝也好,潮州筝也好,都不再仅仅是一个用于娱乐和演奏的乐器了,它们已经成为丁燕娜思想中那个审美体系文化的承载物。从此,丁燕娜开始积极参与潮州筝的推广活动,希望通过自己的努力,让更多的人了解和喜爱上潮州筝。

2015年,“潮州筝学会”成立。丁燕娜着手筝团的建设。由于专业老师的流动性非常大,最初稳定下来的反而是2017年成立的儿童组“拿云潮筝团”。经过了数年、数次赛事的积累后,丁燕娜感觉自己成熟了很多。不论是组织方面还是演出方面的经验,都让她感觉可 以更上一层楼的时候到了。

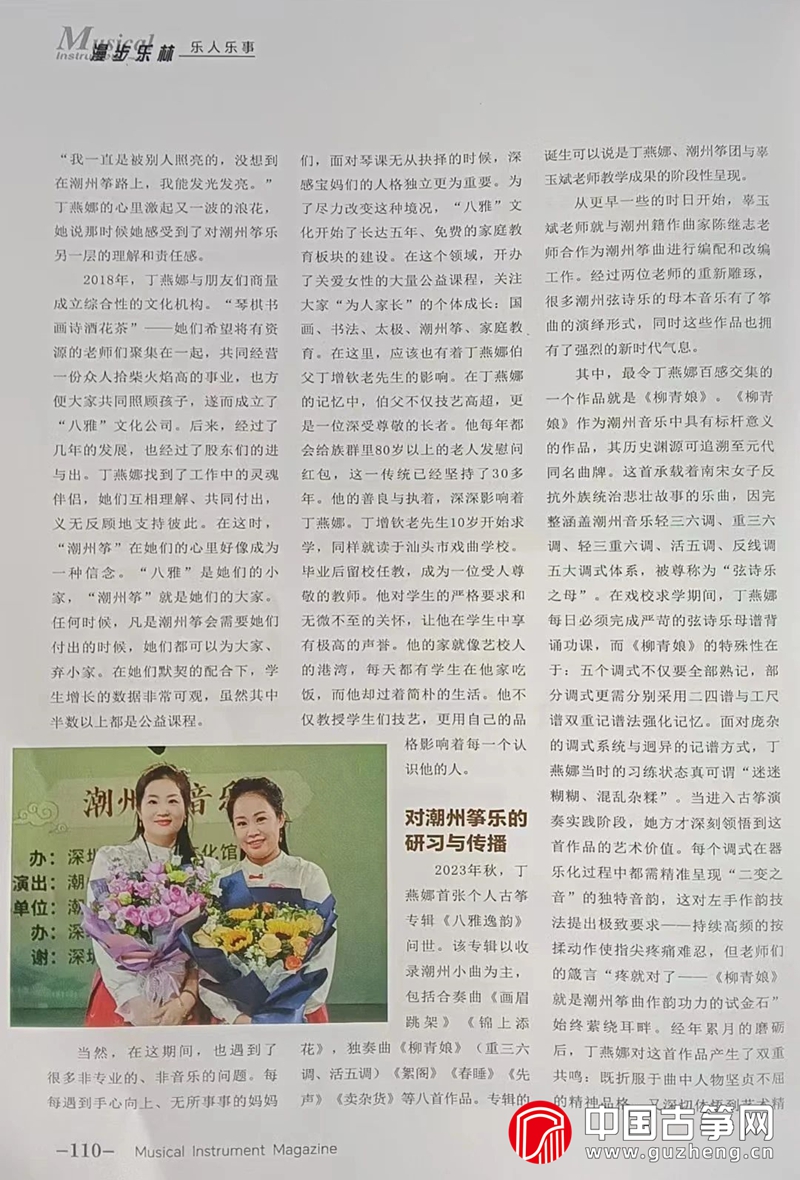

2019年,她成功地组建了一支潮州本地筝团,一个由非专业团员组成的“宫羽筝团”。在经过三年的打磨之后,“宫羽筝团”在广州的“国乐大典”上一炮而红,耀眼的聚光灯打在每一位团员身上。演出结束后,一位专职家庭生活的团员说:“我一直是被别人照亮的,没想到在潮州筝路上,我能发光发亮。”丁燕娜的心里激起又一波的浪花,她说那时候她感受到了对潮州筝乐另一层的理解和责任感。

2018年,丁燕娜与朋友们商量成立综合性的文化机构。“琴棋书画诗酒花茶”——她们希望将有资源的老师们聚集在一起,共同经营一份众人拾柴火焰高的事业,也方便大家共同照顾孩子,遂而成立了“八雅”文化公司。后来,经过了几年的发展,也经过了股东们的进与出。

丁燕娜找到了工作中的灵魂伴侣,她们互相理解、共同付出, 义无反顾地支持彼此。在这时, “潮州筝”在她们的心里好像成为一种信念。“八雅”是她们的小家,“潮州筝”就是她们的大家。任何时候,凡是潮州筝会需要她们付出的时候,她们都可以为大家、弃小家。

在她们默契的配合下,学生增长的数据非常可观,虽然其中半数以上都是公益课程。 当然,在这期间,也遇到了很多非专业的、非音乐的问题。每每遇到手心向上、无所事事的妈妈们,面对琴课无从抉择的时候,深感宝妈们的人格独立更为重要。为了尽力改变这种境况,“八雅”文化开始了长达五年、免费的家庭教育板块的建设。

在这个领域,开办了关爱女性的大量公益课程,关注大家“为人家长”的个体成长:国画、书法、太极、潮州筝、家庭教育。在这里,应该也有着丁燕娜伯父丁增钦老先生的影响。在丁燕娜的记忆中,伯父不仅技艺高超,更是一位深受尊敬的长者。他每年都会给族群里80岁以上的老人发慰问红包,这一传统已经坚持了30多年。他的善良与执着,深深影响着丁燕娜。

丁增钦老先生10岁开始求学,同样就读于汕头市戏曲学校。 毕业后留校任教,成为一位受人尊敬的教师。他对学生的严格要求和无微不至的关怀,让他在学生中享有极高的声誉。他的家就像艺校人的港湾,每天都有学生在他家吃饭,而他却过着简朴的生活。他不仅教授学生们技艺,更用自己的品格影响着每一个认识他的人。

对潮州筝乐的研习与传播

2023年秋,丁燕娜首张个人古筝专辑《八雅逸韵》问世。该专辑以收录潮州小曲为主,包括合奏曲《画眉跳架》《 锦上添花》,独奏曲《柳青娘》 (重三六调、活五调)《絮阁》《春睡》《先声》《卖杂货》等八首作品。

专辑的诞生可以说是丁燕娜、潮州筝团与辜玉斌老师教学成果的阶段性呈现。从更早一些的时日开始,辜玉斌老师就与潮州籍作曲家陈继志老师合作为潮州筝曲进行编配和改编工作。

经过两位老师的重新雕琢,很多潮州弦诗乐的母本音乐有了筝曲的演绎形式,同时这些作品也拥有了强烈的新时代气息。 其中,最令丁燕娜百感交集的一个作品就是《柳青娘》。

《柳青娘》作为潮州音乐中具有标杆意义的作品,其历史渊源可追溯至元代同名曲牌。这首承载着南宋女子反抗外族统治悲壮故事的乐曲,因完整涵盖潮州音乐轻三六调、重三六调、轻三重六调、活五调、反线调五大调式体系,被尊称为“弦诗乐之母”。

在戏校求学期间,丁燕娜每日必须完成严苛的弦诗乐母谱背诵功课,而《柳青娘》的特殊性在于:五个调式不仅要全部熟记,部分调式更需分别采用二四谱与工尺谱双重记谱法强化记忆。面对庞杂的调式系统与迥异的记谱方式,丁燕娜当时的习练状态真可谓“迷迷糊糊、混乱杂糅”。

当进入古筝演奏实践阶段,她方才深刻领悟到这首作品的艺术价值。每个调式在器乐化过程中都需精准呈现“二变之音”的独特音韵,这对左手作韵技法提出极致要求——持续高频的按揉动作使指尖疼痛难忍,但老师们的箴言“疼就对了—— 《柳青娘》就是潮州筝曲作韵功力的试金石” 始终萦绕耳畔。

经年累月的磨砺后,丁燕娜对这首作品产生了双重共鸣:既折服于曲中人物坚贞不屈的精神品格,又深切体悟到艺术精进道路上必经的淬炼之苦,两种情感交织成其艺术生命中难以忘怀的成长印记。

另有一份感悟,来自录制期间的心得收获。在专辑录制之初,丁燕娜首先选定的一部作品是潮州筝乐中流行度极高、技术难度非常大的《寒鸦戏水》。丁燕娜彼时的想法是:要表现专业的水平,必须选择具有专业难度的曲目,因此被誉为“潮州国际歌”的《寒鸦戏水》入选上榜曲目。

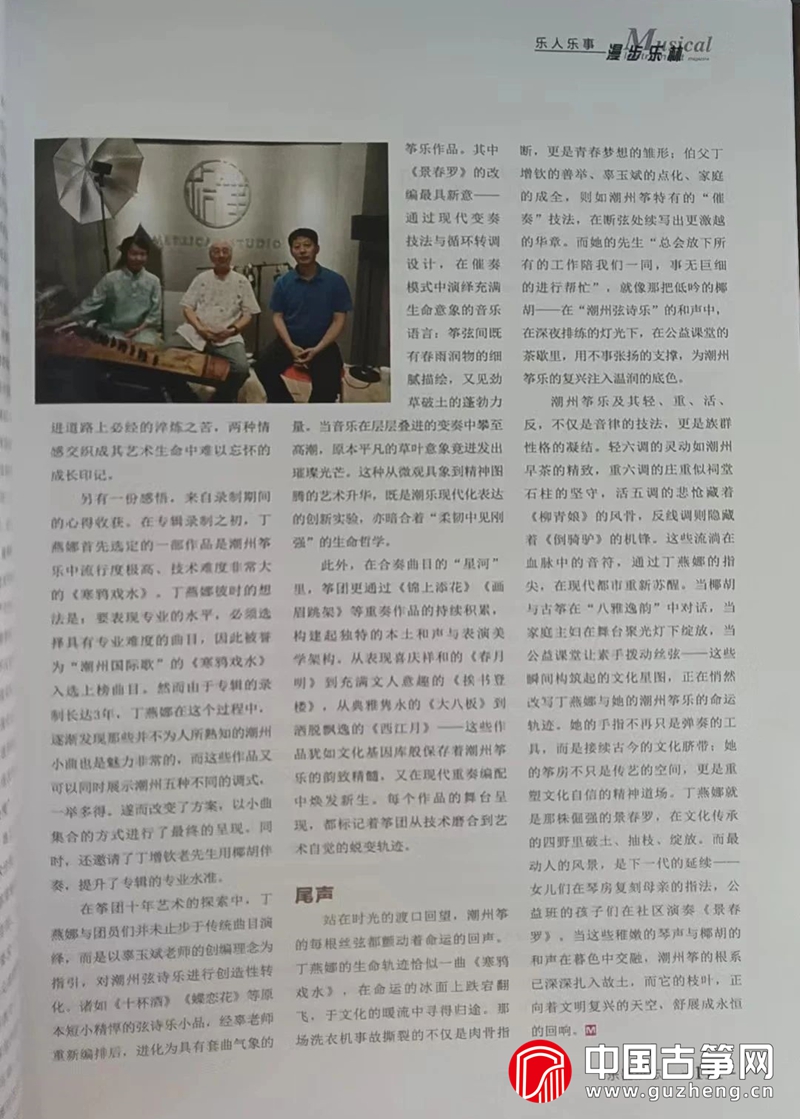

然而由于专辑的录制长达3年,丁燕娜在这个过程中, 逐渐发现那些并不为人所熟知的潮州小曲也是魅力非常的,而这些作品又可以同时展示潮州五种不同的调式,一举多得。遂而改变了方案,以小曲集合的方式进行了最终的呈现。同时,还邀请了丁增钦老先生用椰胡伴奏,提升了专辑的专业水准。

在筝团十年艺术的探索中,丁燕娜与团员们并未止步于传统曲目演绎,而是以辜玉斌老师的创编理念为指引,对潮州弦诗乐进行创造性转化。诸如《十杯酒》《蝶恋花》等原本短小精悍的弦诗乐小品,经辜老师重新编排后,进化为具有套曲气象的筝乐作品。其中《景春罗》的改编最具新意—— 通过现代变奏技法与循环转调设计,在催奏模式中演绎充满生命意象的音乐语言:筝弦间既有春雨润物的细腻描绘,又见劲草破土的蓬勃力量。

当音乐在层层叠进的变奏中攀至高潮,原本平凡的草叶意象竟迸发出璀璨光芒。这种从微观具象到精神图腾的艺术升华,既是潮乐现代化表达的创新实验,亦暗合着“柔韧中见刚强”的生命哲学。

此外,在合奏曲目的“星河” 里,筝团更通过《锦上添花》《画眉跳架》等重奏作品的持续积累,构建起独特的本土和声与表演美学架构。从表现喜庆祥和的《春月明》到充满文人意趣的《挨书登楼》,从典雅隽永的《大八板》到洒脱飘逸的《西江月》——这些作品犹如文化基因库般保存着潮州筝乐的韵致精髓,又在现代重奏编配中焕发新生。每个作品的舞台呈现,都标记着筝团从技术磨合到艺术自觉的蜕变轨迹。

尾声

站在时光的渡口回望,潮州筝的每根丝弦都颤动着命运的回声。

丁燕娜的生命轨迹恰似一曲《寒鸦戏水》,在命运的冰面上跌宕翻飞,于文化的暖流中寻得归途。那场洗衣机事故撕裂的不仅是肉骨指断,更是青春梦想的雏形;伯父丁增钦的善举、辜玉斌的点化、家庭的成全,则如潮州筝特有的“催奏”技法,在断弦处续写出更激越的华章。

而她的先生“总会放下所有的工作陪我们一同,事无巨细的进行帮忙”,就像那把低吟的椰胡——在“潮州弦诗乐”的和声中,在深夜排练的灯光下,在公益课堂的茶歇里,用不事张扬的支撑,为潮州筝乐的复兴注入温润的底色。

潮州筝乐及其轻、重、活、反,不仅是音律的技法,更是族群性格的凝结。轻六调的灵动如潮州早茶的精致,重六调的庄重似祠堂石柱的坚守,活五调的悲怆藏着《柳青娘》的风骨,反线调则隐藏着《倒骑驴》的机锋。

这些流淌在血脉中的音符,通过丁燕娜的指尖,在现代都市重新苏醒。当椰胡与古筝在“八雅逸韵”中对话,当家庭主妇在舞台聚光灯下绽放,当公益课堂让素手拨动丝弦——这些瞬间构筑起的文化星图,正在悄然改写丁燕娜与她的潮州筝乐的命运轨迹。她的手指不再只是弹奏的工具,而是接续古今的文化脐带;她的筝房不只是传艺的空间,更是重塑文化自信的精神道场。

丁燕娜就是那株倔强的景春罗,在文化传承的四野里破土、抽枝、绽放。而最 动人的风景,是下一代的延续—— 女儿们在琴房复刻母亲的指法,公益班的孩子们在社区演奏《景春罗》。

当这些稚嫩的琴声与椰胡的和声在暮色中交融,潮州筝的根系已深深扎入故土,而它的枝叶,正向着文明复兴的天空,舒展成永恒的回响。

作者简介:游红彬(音乐学者,博士毕业于中央音乐学院,论文多发表于“人民音乐”等期刊)

评论0条评论

精彩评论

最新评论